兵庫県

兵庫県 阿波一宮 大麻比古神社

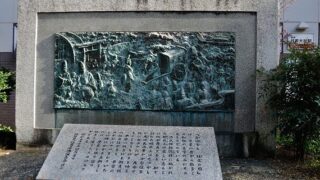

西南西恵方初詣、2番目の訪問地は阿波一宮 大麻比古神社。通称として「大麻さん」とも呼ばれ、阿波国・淡路国両国の総鎮守として、現在は徳島県の総鎮守として信仰を集める。『全国一の宮めぐり』によれば室町時代には細川氏や三好氏、江戸時代には徳島藩主...

兵庫県

兵庫県  兵庫県

兵庫県  兵庫県

兵庫県  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府