ライフログ

ライフログ マイクロソフトのサポート詐欺にかかってしまった

マイクロソフトのサポートを装った詐欺に注意PC でインターネットを閲覧している際に、ガイド音声や警告音とともにマイクロソフトを名乗った警告がブラウザーに表示された警告が表示されると、ブラウザーを閉じるなどの操作を受け付けない状態となり、セキ...

ライフログ

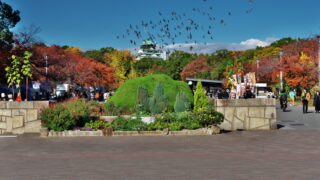

ライフログ  大阪府

大阪府  地域

地域  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  兵庫県

兵庫県  ライフログ

ライフログ  京都府

京都府  大阪府

大阪府  兵庫県

兵庫県  大阪府

大阪府