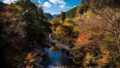

ほたる橋の上から眺める山上川には沈みかけた陽が・・・

.jpg)

みたらい渓谷の帰り、洞川温泉街に立ち寄る。

.jpg)

温泉そのものの歴史は浅いものの、大峰講の宿場としての歴史は古く、その起源は役小角に従った後鬼の末裔によって起こされたと伝承されている。

.jpg)

大峯山・山上ヶ岳や女人大峯・稲村ヶ岳の登山口で、標高約820m余りの高地の冷涼な山里に位置する

歴史ある純和風木造建築の旅館、民宿などの宿泊施設が20数軒、土産物店、陀羅尼介丸の製造販売店13軒、その他商店が軒を連ねる[1]。

大峯山は女人禁制の修験の山であり、門前町として夏期には山上ヶ岳の蔵王堂をめざす修験者や参詣者で非常に賑わう。

反面、冬季は厳しい寒さに閉ざされる。

また関西では珍しいスロープカーで入口まで往復できる鍾乳洞(面不動・五代松など)がある。

.jpg)

役行者の高弟「後鬼」の子孫の里とも伝えられる。

全国的に女人禁制の山岳への登山口でよくみられたことであるが、戦前まで旅館街の一部地域は遊廓の機能を有していた。

ごろごろ水の名称は、役行者が大峯山より下山の際にこの地で水を飲み、洞窟の奥より小石が転がるような音がしたところから名付けられた。

.jpg)

龍泉寺、山号は大峯山

吉野の竹林院、桜本坊、喜蔵院、東南院と共に山上ヶ岳にある大峯山寺の護持院の1つ。

.jpg)

本尊は弥勒菩薩。

近畿三十六不動尊霊場第31番札所。

.jpg)

洞川から大峰山(山上ヶ岳)を登る修験者は、宗派を問わず、龍泉寺で水行の後、八大龍王尊に道中の安全を祈願するのが慣例となっている。

.jpg)

洞川地区の中心的寺院として龍王講社を組織し、多くの参詣講を組織しているなど、大峯山山上ヶ岳への登拝の出発点となっている。

.jpg)

伝承によれば、 700年頃、大峰山で修行していた役小角が、この地に泉を発見し、「龍の口」と名づけて、その側に小堂を建て、八大龍王を祀ったのが起源とされる

宿泊施設を探す

おすすめの旅行プラン

日本100名城巡りを始めて足かけ3年、足でたどった 名城を訪ねる旅

この記事に掲載されている情報は、公開時点のものです。