.jpg)

大阪府八尾市の、西に向かって出っ張り、大阪市平野区に囲まれてほぼ飛び地のようになっている地域は、旧渋川郡竹渕(竹淵)村にあたる。

.jpg)

竹渕は正式な住所としては現在「たけふち」と訓ませるが、地元では古来「たこち」と称している。

.jpg)

竹渕の由来

なんと神武東征に遡る。

.jpg)

のちに神武天皇となる「磐余彦」、日向国を出発してから何年もの歳月を費やして、大和国に入るべく河内国に上陸。

まずは生駒山地と金剛山地の境目「龍田越え」を敢行するが道険しく断念。

.jpg)

次に「暗峠越え」もしくは「磐船街道越え」を目論んで、生駒山地沿いを北上した。

現在の東大阪市日下あたりで、待ち構えていた長髄彦軍と遭遇し戦となる。磐余彦軍は完敗し退却を余儀なくされた。

.jpg)

長脛彦は執拗に追いかけてくる。おそらくは古大和川沿い、平野川沿いを逃げただろう。

ちょうど、この地に来た時、大きな竹藪を発見。磐余彦軍は竹藪に隠れ込む。

.jpg)

長髄彦も竹藪に入り、磐余彦を探す。

.jpg)

竹藪の中には大きく深い淵があった。

さてはこの中に潜んでいるのだろうと、長髄彦はその淵に部下を潜らせて探させた。

しかし、磐余彦はどこにもいない。

.jpg)

長髄彦は、これは神の仕業かと恐れおののいて退却していった。

.jpg)

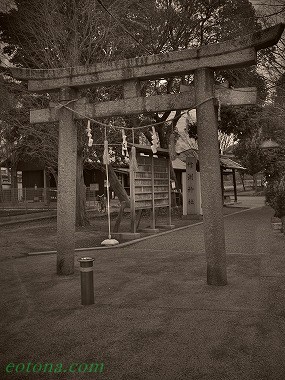

竹渕神社由来書 より

磐余彦はこの地にしばらく逗留した後、熊野から大和に入るべく東征を続けたという。

.jpg)

前述のように、古代の竹渕には水運に従事する氏族が住んでいたといわれる。

彼らが水の神を祀ったのが竹渕神社の始まりかもしれない。

龍神の伝承はその名残りではないだろうか。

道路一つ隔ててこちら側は大阪市平野区、竹渕神社は大阪府八尾市。

『和名抄』では「多加不知たかふち」と訓ずる。

その南端に、竹渕神社は広い社域を横たえている。

アクセス

住所:大阪府八尾市竹渕2丁目154

アクセス:地下鉄谷町線「出戸駅」徒歩11分

日本100名城巡りを始めて足かけ3年、足でたどった 名城を訪ねる旅

この記事に掲載されている情報は、公開時点のものです。