関東

関東 鎌倉五山第一位 日本初の禅専門道場 建長寺

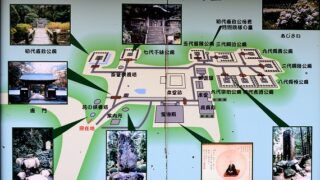

鎌倉時代の建長5年(1253年)の創建で、本尊は地蔵菩薩、開基(創立者)は鎌倉幕府第5代執権北条時頼、開山(初代住職)は南宋の禅僧蘭渓道隆で、第二世は同じく南宋の兀庵普寧である。鎌倉五山の第一位。境内は「建長寺境内」として国の史跡に指定され...

関東

関東  関東

関東  地域

地域  地域

地域  北陸

北陸  奈良県

奈良県  滋賀県

滋賀県  滋賀県

滋賀県  滋賀県

滋賀県  滋賀県

滋賀県  滋賀県

滋賀県  滋賀県

滋賀県