京都府

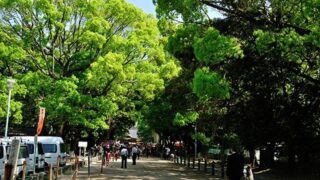

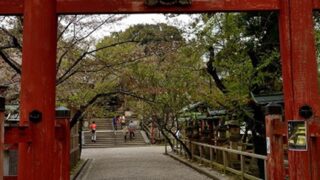

京都府 藤森神社 菖蒲の節句発祥の地で駈馬神事

この記事は誤って消去してしまった記事の再掲です。 画像は2012年5月5日訪問時のものです。洛南 深草の里に、平安京遷都以前から氏神として祀られていたといわれる藤森神社は、菖蒲の節句発祥の地とされ、菖蒲は、「尚武」に通じ、「尚武」は「勝負」...

京都府

京都府  京都府

京都府  和歌山県

和歌山県  京都府

京都府  東北

東北  東北

東北  京都府

京都府  東海

東海  奈良県

奈良県  奈良県

奈良県  京都府

京都府  京都府

京都府