和歌山県

和歌山県 妹山背山万葉の里

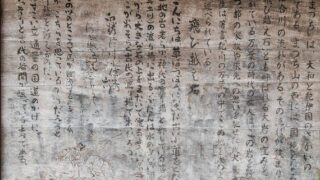

古代の万葉人は大和から紀伊の国を目指して真土山を過ぎ、背山を越えて、南海道の草枕の旅をひたすら歩きました。都は山に囲まれているため、人々は海の景色に憧れて、潮風の海岸線をたどりながら、白浜温泉へ向かいました。優しく寄り添うように美しい姿を見...

和歌山県

和歌山県  京都府

京都府  和歌山県

和歌山県  奈良県

奈良県  北陸

北陸  北陸

北陸  北陸

北陸  北陸

北陸  北陸

北陸  九州

九州  九州

九州  滋賀県

滋賀県