甲信越

甲信越 桜の名所 高遠城

今回は信州の名城巡りです往復1,100㎞超のバス旅、お尻が痛くなりました。まずは、絵島囲み屋敷でお馴染みの高遠城。まずは駒ヶ根で昼食です。本来なら木曽駒ケ岳が望めるのだが、今朝ほど駆け抜けていった台風26号の余波でご覧の通り。進徳館、最後の...

甲信越

甲信越  東海

東海  北海道

北海道  北海道

北海道  北海道

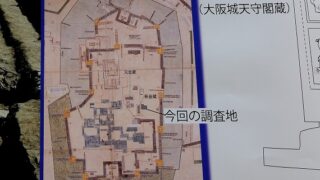

北海道  大阪府

大阪府  東北

東北  東北

東北  東北

東北  東海

東海  東海

東海  九州

九州