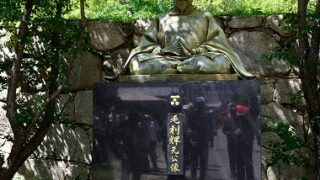

京都府

京都府 新春花街舞初め特別講演2013

先斗町歌舞練場で行われた新春花街舞初め特別講演2013の様子を報告します先ず演目「松の名所」による幕開けです。「松の名所」松の精なる翁と姥の所作を題材とする長唄「高砂丹前」の一部で、祝言の意味を込めて、おめでたい松の名所をよみこんだ「松尽く...

京都府

京都府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  滋賀県

滋賀県  東海

東海  大阪府

大阪府  地域

地域  地域

地域  地域

地域  地域

地域  地域

地域  東北

東北