大阪府

大阪府 祟りを恐れる一方で・・・・

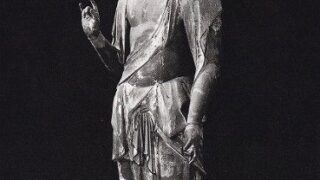

戦国武将は神仏や神秘的な威力に頼るものが非常に多い。上杉謙信の春日山城には毘沙門堂があります。謙信は合戦の前には護摩を焚いて勝利を祈願したという。謙信が戦の前にこもったと言われる毘沙門堂毘沙門堂(復元)この毘沙門堂は昭和6年に復元されたもの...

大阪府

大阪府  京都府

京都府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  京都府

京都府  奈良県

奈良県  京都府

京都府  京都府

京都府  四国

四国  京都府

京都府  京都府

京都府