京都府

京都府 高台寺鷲峰山 ねねの寺

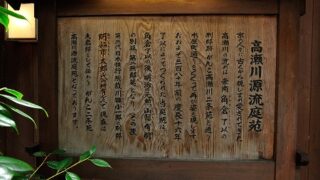

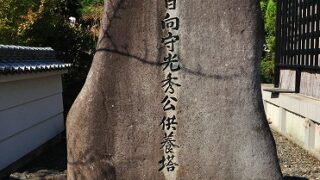

高台寺(こうだいじ)は京都府京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の寺院山号は鷲峰山(じゅぶさん)、寺号は詳しくは高台寿聖禅寺と称する。豊臣秀吉の正室である北政所(高台院)が秀吉の冥福を祈るため建立した寺院であり、寺号は北政所の落飾(仏門に入る)...

京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府