大地が温まって、冬ごもりから目覚めた虫が、穴をひらいて顔を出す頃。「啓」はひらく、ひと雨ごとに暖かくなり、日差しも春めいて、生き物が再び活動し始めます。

.jpg)

絵画では白砂青松の典型的風景を「住吉模様」と称しました。

日本を代表する景勝地といえば日本三景(松島・天橋立あまのはしだて・宮島)が知られていますが、これは江戸時代以降のこと。

古の「住吉模様」こそが、日本の美しい風景の原型であったのです。

.jpg)

何度も住吉公園には足を運んでいるがこの臼状のものの記憶があまりない。

.jpg)

物語や和歌に見られる住吉の松

日本最古の物語『竹取物語』では、かぐや姫が次のように歌を詠んでいます。

年を経て浪立ちよらぬ住の江の

まつかひなしと聞くはまことか

燕つばめの子安貝を採るため、落下事故の重傷により衰弱した求婚者を見舞った歌で、住吉の松と貝に掛けて「待つかい甲斐」と詠んでいます。

.jpg)

通路の中央にあるこの松の場所には有名な古松がありました。

早朝 住吉大社

投稿日時: 2021年5月23夜明けの住吉公園。 この橋は、大正初期の大改修(大正7年~8年)に造られ、唯一当 … 続きを読む →

住吉大社界隈 桜は見頃

住吉大社幸寿門の前の枝垂れは美しさで定評。 住吉公園は大勢に花見客でにぎわってい … 続きを読む →

.jpg)

また、『伊勢物語』では住吉の浜が称賛され、在原業平ありわらのなりひらが随伴した住吉行幸(天皇の住吉参詣)の場面では次の歌が詠まれています。

我見ても久しくなりぬ住吉の

岸の姫松いくよ経ぬらん

.jpg)

この歌を受けて住吉大神が御姿を現して返歌したことが語られる内容です。

この場面は、やがて和歌や文学の世界において神秘化され、住吉の松、岸の姫松といった言葉は特別な存在として認識されるようになりました。

同じく、王朝文学の金字塔『源氏物語』でも、光源氏の住吉詣の場面では、住吉の松のある浜辺が鮮やかに描写されています。

.jpg)

早朝 住吉大社

夜明けの住吉公園。 この橋は、大正初期の大改修(大正7年~8年)に造られ、唯一当 … 続きを読む →

源氏物語 澪標(みおつくし)に描かれた 明石上(あかしのうえ)の悲しい恋もこの地が舞台である。

.jpg)

「ラジオ塔」

昭和初期、ラジオ普及のために建設されました。

.jpg)

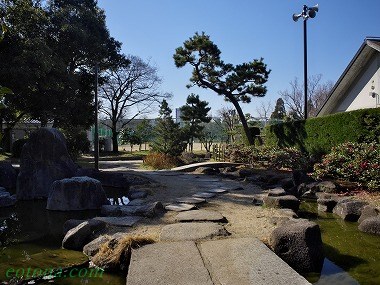

この橋は大正初期大改修に造られ、唯一当時のまま残されているもので、心字池の景観上重要な石橋です。

.jpg)

あちこちに梅がほころび微かな香りを放っています。

.jpg)

.jpg)

今年も池の畔にサンシュユが咲きました。

.jpg)

また、公園はアオサギたちの楽園です。

.jpg)

11時半ごろに毎日餌をやる人がいてサギたちが一斉に集まるよと聞くいたので待つことにした。

.jpg)

やがてそれを目当てにサギたちが集まって来ます。

.jpg)

激しいケンカも始まり、池は騒がしくなります。

.jpg)

そんなサギたちなどどこ吹く風とばかりに、カモたちは優雅に藻を食べています。

.jpg)

公園でも特に規制はしていなくて、こういう人が何人か中居るようです。

.jpg)

まさにサギの楽園です。

日本100名城巡りを始めて足かけ3年、足でたどった 名城を訪ねる旅

この記事に掲載されている情報は、公開時点のものです。

.jpg)