.jpg)

平安時代末期から南北朝時代にかけては、湯浅荘を根拠地とする湯浅宗重ら湯浅党が、紀伊国(和歌山県)全体に渡って活躍した。

また、湯浅は古来より熊野街道の宿駅として栄えており、紀州藩の有田代官所や明治・大正期の有田郡役所が置かれてからは有田地方の中心地のひとつとしても賑わいを見せるようになった。

.jpg)

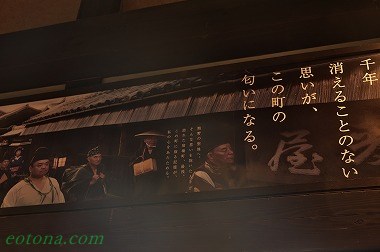

青春18切符第4弾は湯浅醤油の地湯浅。

古い町並みも残っており楽しみな散策になりそうです。

.jpg)

翌日から「後のひな祭りで」行く先々で飾りつけに追われる姿が見られた。

.jpg)

「重陽(ちょうよう)の節句」にともなう「後の雛(のちのひな)」という風習をご存知ですか?

後の雛は江戸時代に親しまれた風習ですが、今また “大人の雛祭り”と称され、注目されています。

もっと素敵に秋を彩るために、重陽の節句・後の雛を活かしてみては。

.jpg)

重陽の節句とは、9月9日に行われていた年中行事。

菊を用いて不老長寿を願うことから別名「菊の節句」といいます。

.jpg)

五節句のひとつで、昔は五節句の中で最も盛んに行われていたといわれています。

.jpg)

重陽の節句は時代とともに衰退してしまいましたが、ここ数年、町ぐるみで行事をしたり、メディアなどでとり上げられるようになってきため、名前ぐらいは聞いたことがある方も多いと思います。

.jpg)

今、重陽の節句が復活の兆しをみせているのは、行事の心や風情に魅力があるためでしょう。

.jpg)

重陽の節句とともに注目されているのが「後の雛(のちのひな)」という風習です。

.jpg)

後の雛とは、桃の節句(雛祭り)で飾った雛人形を、半年後の重陽の節句で虫干しを兼ねて再び飾り、健康、長寿、厄除けなどを願う風習で、江戸時代に庶民の間に広がったといわれています。

.jpg)

後の雛は、重陽の日付(最大の陽数9が重なる日)を尊重して9月9日、昔の季節感を活かして旧暦の9月9日(新暦では10月の中ごろにあたります)、月遅れの10月9日などに楽しむことができます。

.jpg)

過去のひな祭りの記事は春のものがほとんどです。

高取土佐町並み「町家の雛めぐり」

2007年から、始まった「町家の雛めぐり」は、今回で11回目。 町あげてのイベン … 続きを読む →

富田林 じないまち 雛めぐり

富田林市には江戸時代のお寺と商家の町並みが残り、重要伝統的建造物群保存地区に指定 … 続きを読む →

美

琵琶湖の自然の美しさを表現する創作ひな人形「清湖雛(せいこびな)」を五個荘近江商 … 続きを読む →

上賀茂神社で桃花祭・雛流し

時折り時雨が混じる中、上賀茂神社で桃の節句・雛祭りのこの日、上賀茂神社で桃花祭・ … 続きを読む →

今回も失敗と新しい発見と盛りだくさんの内容でした。

歩行数も24000歩、最後はカフェに転がり込んでしばらく動けませんでした。

日本100名城巡りを始めて足かけ3年、足でたどった 名城を訪ねる旅

訳ありだからお得!訳ありと言っても、低層階や海の見えない部屋、チェックイン時間など様々。

それ以外はいつもの宿泊と何ら変わりません!

訳あり理由に納得できれば、出張や家族旅行・お友達とお得な旅を楽しめるはず♪

宿が登録した新着限定プランの中でも、「訳ありプラン」を紹介しています。

直前予約だからお得!宿泊日の直前には、直前限定プランや格安プランなど、掘り出しもののプランが見つかるかも。

突然の出張や旅行に直前割引特集を活用して、お得な旅を。

この記事に掲載されている情報は、公開時点のものです。