京都府

京都府 蟹満寺縁起

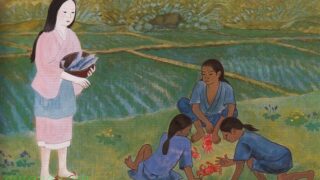

昔、山城国(現山城町綺田)に観音様を厚く信じる農家の父娘がいましたある日、娘は村人がとる蟹を哀れみ逃がしてやりましたまたある日、父は田で蛇にのまれんとしている蛙を助けるのに「娘を嫁にやるから蛙を助けて欲しい」とうっかり言ってしまいました。そ...

京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  奈良県

奈良県  奈良県

奈良県  奈良県

奈良県  京都府

京都府  奈良県

奈良県  京都府

京都府  大阪府

大阪府  京都府

京都府