北陸

北陸 松倉城の支城 天神山城

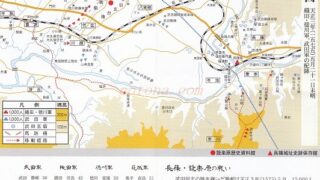

富山県魚津市天神山(別名・松尾山、標高163m)にあった日本の城(山城)。別名・萩城。天神山の山頂部からは弥生式土器が出土しているため、2世紀末の倭国大乱に関係する弥生時代の山城跡と考えられている。魚津へ向かう途中、有磯海サービスエリア(あ...

北陸

北陸  北陸

北陸  北陸

北陸  北陸

北陸  兵庫県

兵庫県  北陸

北陸  北陸

北陸  四国

四国  四国

四国  京都府

京都府  東海

東海  東海

東海