九州

九州 九州の要 築後国一の宮 高良大社

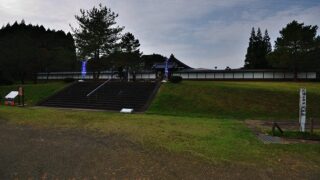

高良山(こうらさん)は福岡県久留米市の山高牟礼山(たかむれやま)、不濡山(ぬれせぬやま)、青山山、梶山(かじやま)、琴弾山(ことひきやま)などとも呼ばれる。古来から宗教的な山として崇められ高良大社が築かれ、また軍事的な要衝でもあったため神籠...

九州

九州  九州

九州  九州

九州  九州

九州  九州

九州  九州

九州  東海

東海  九州

九州  九州

九州  九州

九州  九州

九州  九州

九州