兵庫県

兵庫県 竹中大工道具館

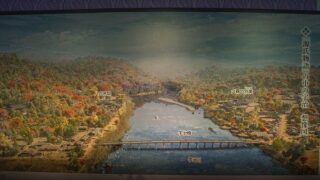

竹中大工道具館は大工道具を収集・保存することを目的としている日本唯一の博物館。約32,000点の収蔵品のうち、常設展示室には1,000点ほどが展示されており、見て、触って、香りをかぐ、と五感で棟梁の技や木の建築のすばらしさを学べる仕組みにな...

兵庫県

兵庫県  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  大阪府

大阪府  京都府

京都府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  京都府

京都府  京都府

京都府  奈良県

奈良県