奈良県

奈良県 元伊勢とも伝わる、古社 阿紀神社

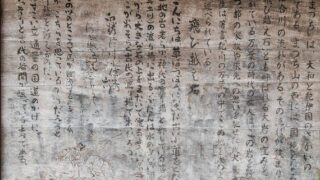

宇陀の神武東遷ゆかりの地、元伊勢「阿貴宮」の唯一の比定地 神宮元宮崇神天皇60年2月15日、ヤマトヒメはアマテラスを奉じて当地に参り、「宇多秋志野宮」を営んで4年間奉斎した。当社は元伊勢「宇多秋宮(阿貴宮)」の唯一の比定地。神社から川ひとつ...

奈良県

奈良県  奈良県

奈良県  和歌山県

和歌山県  和歌山県

和歌山県  和歌山県

和歌山県  奈良県

奈良県  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  京都府

京都府  和歌山県

和歌山県  奈良県

奈良県