関東

関東 川越城と小江戸川越を散策

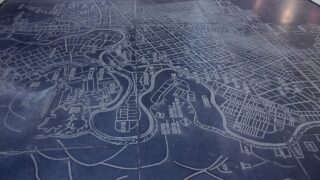

江戸時代には川越藩の藩庁が置かれた、別名、初雁城、霧隠城関東七名城・日本100名城。通常、川越城の名称を表記する場合、中世については河越城、近世以降は川越城と表記されることが多い。昨日の泊りは水戸、早速、千波湖を早朝散策途中、カルガモ親子に...

関東

関東  関東

関東  関東

関東  東北

東北  東北

東北  東北

東北  東北

東北  沖縄

沖縄  沖縄

沖縄  沖縄

沖縄  九州

九州  九州

九州