奈良県

奈良県 宇治の間

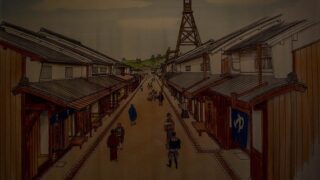

宇治の間は、光源氏の息子、薫、孫の匂宮が登場する源氏物語の第三部のうち「宇治十帖]と呼ばれる部分薫、匂宮、大君、中の君、そして浮船の五人が宇治の地で綾なす恋の物語桐壺院の八の宮(第八皇子)で、光源氏の異母弟である。冷泉院の東宮時代、これを廃...

奈良県

奈良県  滋賀県

滋賀県  北陸

北陸  北陸

北陸  大阪府

大阪府  兵庫県

兵庫県  大阪府

大阪府  北陸

北陸  地域

地域  大阪府

大阪府  地域

地域  九州

九州