京都府

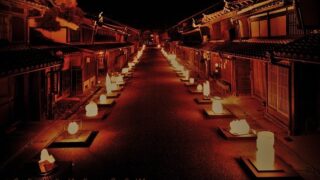

京都府 京都府庁旧本館 春の一般公開 「観桜祭(かんおうさい)」

京都府庁旧本館は創建時の姿をとどめる現役の官公庁建物としては日本最古のものです3月25日から4月4日まで 「観桜祭(かんおうさい)」が行われている。祇園しだれ桜 円山公園の初代しだれ桜の「孫」にあたります少し早すぎたかな、まだ3分程度の開花...

京都府

京都府  東海

東海  東海

東海  奈良県

奈良県  北陸

北陸  北陸

北陸  京都府

京都府  九州

九州  大阪府

大阪府  九州

九州  京都府

京都府  京都府

京都府