九州

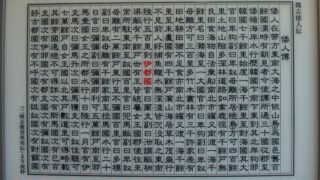

九州 魏志倭人伝(伊都国・奴国)を訪ねる旅 王塚古墳

王塚古墳(おうづかこふん)は、福岡県嘉穂郡桂川町寿命(じゅめい)に存在する古墳で、5つの色彩で彩られた壁画が石室内ほぼ全面に施されていることで知られている。 日本の特別史跡。1934年(昭和9年)9月30日に採土工事中に前方部が削られ、横穴...

九州

九州  九州

九州  九州

九州  奈良県

奈良県  九州

九州  九州

九州  九州

九州  北陸

北陸  北陸

北陸  北陸

北陸  北陸

北陸  奈良県

奈良県