大阪府

大阪府 梅雨空

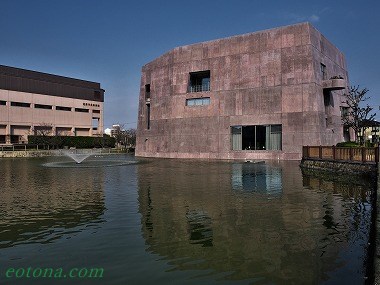

菜の花ロード 通い慣れた菜の花ロード、正面には生駒山が見えています、山頂付近は上昇気流に覆われている。 菜の花ロードも今盛りです 終わりに近づく菜の花 司馬遼太郎記念館 上昇気流 上昇気流のでき方の1つ目は、山が原因です。 この上昇気流ので...

大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  古民家

古民家  古民家

古民家  奈良県

奈良県  中国

中国  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  奈良県

奈良県  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府  大阪府

大阪府