夜景

夜景 幻想的に箕面の滝ライトアップ

今年で30回目となるそうだ、箕面の滝ライトアップ。 箕面大滝ともいわれ、日本の滝百選の一つに選定されている。 阪急箕面駅から滝道の風情を楽しみながら2.8km、18時過ぎに滝に到着。 10数名の方たちが夕涼みを楽しんでいます。 古くは修験道...

夜景

夜景  九州

九州  九州

九州  九州

九州  東海

東海  東海

東海  九州

九州  九州

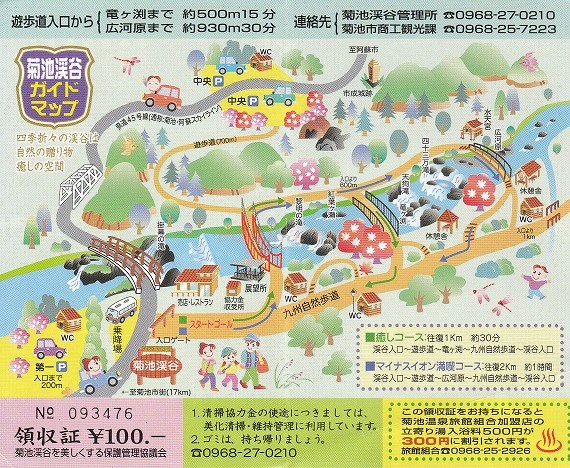

九州  渓谷

渓谷  九州

九州  九州

九州  九州

九州